Las primeras mujeres españolas que lograron patentar sus inventos

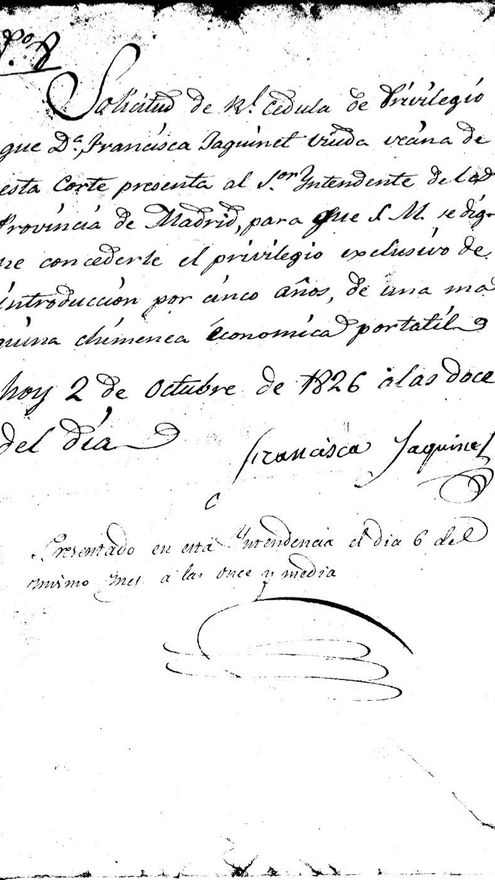

Francisca Jaquinet era la viuda de Juan Nicolás Jaquinet. Su esposo ya había muerto cuando esta francesa afincada en Madrid decidió registrar en España una de las creaciones del finado en 1826: una “máquina de chimenea económica portátil”. El documento donde solicitaba la protección del diseño durante cinco años dejaba claro que aquella especie de estufa arcaica había sido “inventada por su difunto marido”.

Aunque la de Jaquinet fue la primera patente inscrita a nombre de una mujer en nuestro país, lo cierto es que esta pionera era de nacionalidad gala y atribuía la idea a su cónyuge. Para encontrar a la española que verdaderamente registró por primera vez tecnología propia hay que avanzar un poco más en el tiempo. Concretamente hasta el 20 de mayo de 1865, cuando se le otorgó a Fermina Orduña un privilegio industrial (una patente de la época) por cinco años para un “carruage caballeriza para la conducción higiénica de las burras, bacas o cabras de leche para la espendición públicas”.

“Era una especie de carruaje para ordeñar y distribuir la leche de los animales”, describe a HojaDeRouter.com Patricio Sáiz, investigador y profesor de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Este experto dirige, además, un proyecto conjunto entre la UAM y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para crear un registro histórico de solicitudes de patentes españolas.

Lo que había ideado Fermina, residente en Madrid, constituía un medio para repartir leche fresca a domicilio por los pueblos, con un lugar reservado a la fuente de la materia prima: sus dibujos desvelan que el animal viajaba a bordo del carromato, al que subía por una rampa situada en la parte trasera. El vehículo incorporaba en la parte de arriba una campana “para el aviso o llamada en la puerta del parroquiano” y una chimenea por la que salía el vapor de una caldera de agua caliente. Esta tenía un “graduador” (una llave) para regular la temperatura.

Aparte del carro, el esquema describe un vaso “para el ordeño” que se introducía por la parte superior en un “ordeñador mecánico”, un recipiente que se llenaba con el agua salida de la caldera para conservar la leche caliente “durante 20 minutos”, explicaba la inventora.

Por entonces, sobre todo en el norte de la península, era habitual que “las mujeres se hicieran cargo del entorno doméstico, incluido el ganado, mientras sus maridos se dedicaban a los trabajos de campo o industriales”, indica Sáiz.

Las contadas pioneras que solicitaban uno de estos privilegios en el siglo XIX, solían hacerlo “en las áreas a las que se dedicaban, relacionadas con lo que se suponía el papel de la mujer, como el ámbito doméstico, la sanidad o la costura”, señala Sáiz. Muchas protegían de esta manera sus ideas porque, como Jaquinet, se habían quedado viudas y tenían que hacerse cargo del negocio en ausencia del marido.

Un ejemplo algo posterior es el de Candelaria Pérez, una comerciante canaria viuda que en 1889 obtuvo una patente por un auténtico todo en uno del hogar: había diseñado un mueble que incluía una cama combinable con un tocador, un lavabo, una mesilla de noche, un escritorio, un bidé, una mesa de ajedrez y otra de comedor.

Pero más allá del ámbito doméstico, gracias a la explosión industrial, las mujeres comenzaron a hacerse hueco en las fábricas, donde estaban en contacto con máquinas que, como cualquier varón, eran capaces de mejorar. Las empleadas de sexo femenino abundaban sobre todo en sectores como el de las conservas, el textil o el del tabaco, que requerían una gran pericia manual o estaban mal pagados. “Es fácil encontrar patentes en estas áreas, porque resulta más sencillo dar con una idea o una manera de mejorar un procedimiento industrial cuando lo conoces de primera mano”, indica el experto de la UAM. Así, “algunas pioneras del siglo XIX patentaban en aspectos tecnológicos o científicos, aunque siempre a la sombra de los hombres”.

Distintos nombres para un mismo documento

La primera normativa para proteger los inventos en España fue un real decreto al estilo francés que entró en vigor en 1811, durante la ocupación napoleónica de la península. El rey Fernando VII promulgó un segundo decreto en torno a 1820, aunque fue sustituido por una ley de patentes instaurada durante el trienio liberal que culminó en 1923, etapa en la que los registros pasaron a llamarse certificados.

En 1826, cuando el monarca conservador volvió al poder, trató de recuperar viejas costumbres con una ley de privilegios de industria, una denominación que recordaba a los antiguos privilegios de invención otorgados arbitrariamente por los reyes europeos durante los siglos anteriores. “En la práctica venía a ser una ley de patentes como las actuales”, aclara el profesor de la UAM.

Desde entonces, cualquier persona que hubiera inventado algo, independientemente de su género, “podía solicitar con un procedimiento administrativo un privilegio para proteger su idea hasta quince años. Una idea que tenía que materializarse en un avance técnico”, detalla Sáiz. El nombre de la figura legal volvió a cambiar en 1978 con el avance de la industrialización, adoptándose definitivamente el término patente, derivado del inglés. El objetivo seguía siendo el mismo: “Proteger a los inventores de nuevos procesos, procedimientos o productos que tuvieran aplicación industrial”, describe el experto.

Según Sáiz, el procedimiento de solicitud era similar al actual, aunque quizá algo más costoso. “En el siglo XIX patentar era algo caro, no todo el mundo podía desembolsar de golpe la suma necesaria para obtener la protección durante cinco, diez o quince años”, que eran los tres periodos posibles. El investigador estimó en su tesis que el precio “equivalía al sueldo anual de un trabajador medio, como un carpintero o un albañil”, recuerda.

Mientras que un inventor actual analizaría lo que ya existe en el sector donde pretende innovar, por aquel entonces se le daba menos vueltas. “Presentaban lo que se exigía, que era una memoria técnica y descriptiva, unos dibujos y la solicitud, en los gobiernos provinciales o bien en el llamado Real Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid”, la primera institución encargada de centralizar la documentación relacionada con las patentes, el germen de la actual OEPM.

En 1850, la sede del registro pasó a llamarse Real Instituto Industrial, un nombre que conservó hasta algunos años después, cuando de nuevo fue rebautizada como Registro de la Propiedad Intelectual. Una vez enviado el sobre lacrado con toda la documentación y efectuado el pago, “se supone que ya estaba registrado el invento”, dice Sáiz.

Las barreras que encontraban las mujeres de la época, más allá del precio y el papeleo, estaban relacionadas con el lugar que ocupaban en la sociedad. “Estaban sometidas administrativamente al varón, necesitaban la autorización ya fuera de su padre o de su marido”, indica el profesor. Tampoco disponían de los conocimientos técnicos que podía tener un hombre que hubiera accedido a la educación superior, porque ellas la tenían restringida. “Pero eran igual de inteligentes y sabían mucho de las áreas en las que trabajaban”, puntualiza Sáiz.

Visión de negocio

Pese a todo, Orduña se atrevió con su lechera móvil. ¿Realmente funcionaba aquel extraño vehículo? ¿Y la chimenea de Jaquinet? “Cuando ellas pagaban el sueldo de un año en una patente era porque pensaban que les iba a reportar beneficios”, considera Saez. Además, ocurre algo similar hoy en día: un buen porcentaje de los artilugios que se registran tienen unos diseños o funciones inverosímiles. Probablemente el invento de la ganadera española no se admitiría en la actualidad, pero “se siguen aprobando cosas muy raras porque se exige cierta novedad y luego se deja que sea el mercado el que decida si funcionan”.

Al carro y a la máquina portátil se les sumó en 1878 una patente de invención concedida a un “dactílago” diseñado por la barcelonesa Carmen Fábregas, profesora de piano y viuda de otro educador del mismo instrumento. Se trataba de un misterioso artilugio supuestamente destinado a “educar los dedos” en la enseñanza del piano.

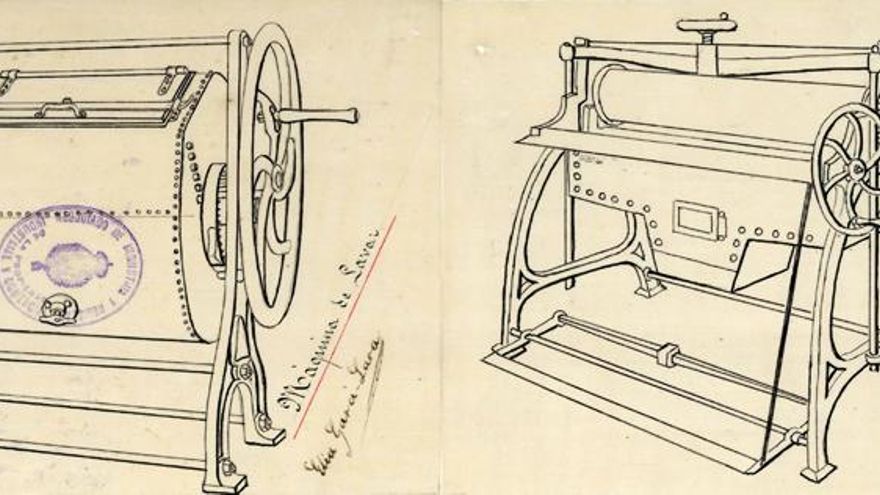

En 1890, la valenciana Elia Garci-Lara registró un “lavadero mecánico para ropa de uso”, una suerte de lavandería que incluía, entre otras máquinas, una para lavar y otra para planchar. Pero el sistema hacía mucho más: permitía clasificar la ropa según distintos criterios, como el género o el grado de suciedad, para después pasar al lavado con lejía, enjabonado, aclarado, escurrido mediante un “hidro-extractor” centrífugo, secado al aire libre o con una estufa, y terminar con el planchado y plegado de las impolutas prendas.

Aunque seguían siendo escasas, el número de patentes tecnológicas con nombre femenino fue aumentando durante los siguientes años. Entre 1882 y 1935 se registraron en España 10.087 documentos firmados por una sola persona, de los que 211 correspondían a mujeres (alrededor del 2 % del total), según datos de la OEPM. La cifra siguió creciendo con registros tecnológicos como el mítico “procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros”, el antecesor del libro electrónico patentado en 1949 por la maestra ferrolana Ángela Ruiz, más conocida como doña Angelita.

Muchos de estos curiosos inventos de mujeres de siglos pasados forman parte de una exposición conmemorativa, resultado del trabajo del equipo de la UAM y la OEPM. Es posible visitarla ‘online’ para ver y leer las explicaciones que Francisca, Fermina y sus congéneres daban sobre los peculiares artilugios. Aunque descifrar la enrevesada escritura de estas pioneras, todo hay que decirlo, es casi tan complicado como hacer realidad sus ingenios.

-----------------------------------------------------------

Las imágenes de este artículo son cortesía de la OEPM/UAM