Manuel Borja-Villel imagina el museo del futuro: “Debe ser decolonial, sin géneros ni binarismos”

Con una larga carrera como gestor de museos del máximo nivel a sus espaldas –ya que fue anteriormente director de la Fundació Tàpies, del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y finalmente del Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid–, Manolo Borja-Villel (Burriana, 1957), máximo asesor museístico de la Generalitat de Catalunya, ya perfiló el año pasado en el congreso Museu Habitat su visión revoluciónaria de cómo los juseos del futuro deberían afrontar los retos del presente.

Por retos, Borja-Villel entiende la descolonización, desracialización, feminización o desbinarización, entre otras cuestiones, de las colecciones que atesoran. No se trata de que escondan el origen o la motivación de las citadas colecciones, sino de explicarlo, contextualizarlo, actualizarlo y a la vez hacer una reflexión de cara al futuro.

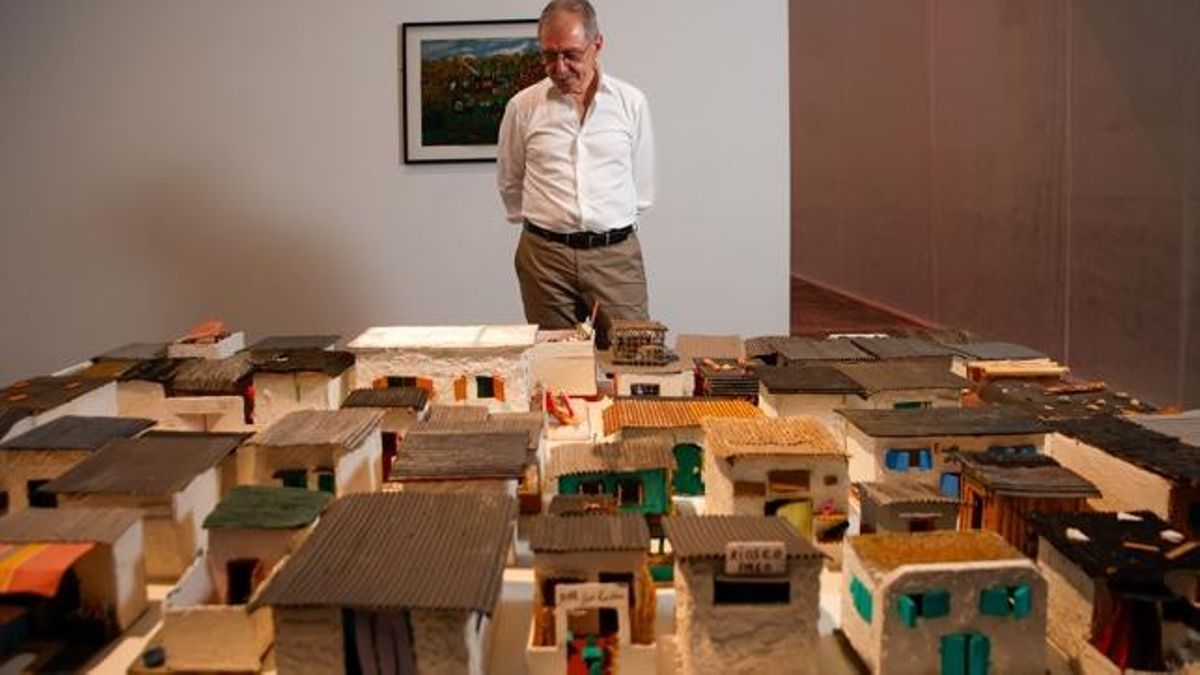

Para aterrizar sus ambiciosas tesis y materializarlas para el entendimiento del gran público, Borja presenta en Barcelona Fabular paisajes, una muestra de gran formato que ha comisariado personalmente y que puede contemplarse en los palacios Victòria Eugènia de Montjuic y Palau Moja del centro de la ciudad. El primer emplazamiento, de capacidad muy superior, acoge el grueso de la muestra, mientras que el Palau Moja se limita a unas pocas instalaciones.

Primer piloto del museo del futuro

“Más que una exposición parece una bienal”, explica Borja-Villel respecto a la disposición de las obras expuestas en un recinto como el Victòria Eugènia, de gran superficie y techos de una decena de metros. Asegura, no obstante, el comisario de Fabular paisajes, que es precisamente esta gran extensión expositiva la que le ha permitido realizar este primer piloto de cómo ve él una exposición artística en un museo ideal: limpio de la huella imperialista y colonial occidental, así como de los prejuicios heteropatriarcales.

Borja-Villel explica que ha organizado Fabular paisajes “como una cebolla a la que hay que ir quitando capas, empezando por un centro que esconde la visión clásica de las colecciones de arte de los siglos XIX y XX, en las que se buscaba ensalzar a las patrias y los imperios, así como la superioridad del hombre blanco”.

Este “centro de la cebolla”, que él ha escenificado como una suerte de invernaderos en el centro de la gran sala, esconde bajo una lona protectora obras de arte clásico y muestras de las distintas exposiciones universales organizadas en Madrid (1887) y Barcelona (1888 y 1929). Encarnan todo lo que Borja-Villel postula que debe combatirse “mediante una fricción con la verdad que durante muchos años han ocultado tales obras”.

La voluntad del comisario es que de esta fricción genere un movimiento hacia adelante, “una evolución curativa de la visión que tenemos de las colecciones que reconcilie a todas las partes”. Como arma de fricción contra este planteamiento clásico del arte, Boja propone lo que él llama “éxodos” y que sitúa en la periferia de ese eje central que constituyen los invernaderos.

Los éxodos son obras de contestación, realizadas por artistas contemporáneos queer y de minorías étnicas anteriormente colonizadas, que cuestionan las otras obras del “núcleo de la cebolla”: las “capas” posteriores que encarnan la visión revolucionaria de Borja-Villel.

Dar contexto al paisaje

Un ejemplo de ello es el abordaje sobre el paisaje en la pintura catalana. En los invernaderos centrales se presentan una serie de cuadros paisajistas del pintor Modest Urgell, que representaba el paisaje de una manera evocativa, sin elementos humanos. En la siguiente sala se muestran cuadros de Santiago Rusiñol en los que el paisaje se muestra ya poblado por trabajadores de una cantera.

“Es una cantera de Montjuic, de las muchas que había”, explica Borja-Villel. A diferencia de Urgell, Rusiñol introduce personajes en el lienzo, pero, como matiza el comisario, “no sabemos por estos cuadros ni las condiciones de vida de esta gente ni los efectos que la extracción de piedra tenía sobre la montaña”. La paisajística tradicional se limita a plasmar convirtiendo en un elemento más el entorno y las personas que muestra. “Un elemento sin profundidad e historia”, recalca el museólogo.

Una primera respuesta a esta visión del “paisaje mudo” puede encontrarse en la bibliografía aportada por la muestra en una vitrina adyacente, que relata la proliferación de excavaciones en Montjuic y sus efectos sobre la estabilidad del terreno. “Se hicieron tantos agujeros que el antiguo cementerio terminó por hundirse”, explica Borja-Villel.

En la zona del éxodo, fuera de los invernaderos, una muestra fotográfica de la artista Paula Artés sirve para contextualizar todavía más esta visión simplista y vacía del paisaje que proponían Urgell o Rusiñol. Artés muestra un conjunto de imágenes bucólicas de la zona costera entre las provincias de Tarragona y Castelló: pinos, chumberas, cañizo, el mar.

Pero al fondo de la fotografía, perdida en la raya del horizonte, aflora minúscula la plataforma del proyecto Castor, la infraestructura de fracking que provocó temblores en ambas provincias: es el contexto luchando por hacerse un sitio en el paisaje. En la siguiente serie de imágenes, Artés viaja a Guatemala, a un proyecto de fracking similar que capitanea ACS, la empresa del presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Allí, sin ambages, la artista nos muestra el desastre ecológico que el proyecto genera.

Cosificación de las minorías desde la perspectiva colonial

También respecto a los paisajes aborda la muestra la cosificación del pueblo gitano. “Normalmente las etnias minorizadas y colonizadas se muestran en el arte clásico como un objeto, ya sea exótico, de deseo o simplemente de goce estético, pero nunca como otro ser humano”, aduce Borja-Villel al mostrar, de nuevo en los invernaderos, una serie de retratos de gitanas de Isidre Nonell basados en Consuelo Giménez Escuder, la joven que utilizó de modelo de una manera obsesiva.

Destaca el experto que de nuevo perdemos el contexto, la vida de miseria de la joven, que aparece idealizada. Para dárselo, de nuevo una vitrina aporta bibliografía sobre las condiciones de vida a la población gitana de la zona del Somorrostro, en Barcelona, a principios del siglo XX. Descubrimos que Consuelo murió a los 17 años víctima de una ventolera que se llevó su barraca. En la zona de éxodo, diversas instalaciones nos cuestionan la visión y los tópicos que tenemos sobre la étnica gitana.

Otro aspecto en el que profundiza Fabular paisajes son las tres exposiciones de universales que se celebraron en España entre 1887 y 1929. La primera de ellas aconteció en Madrid y se llamó Exposición General de Filipinas, donde se ofrece una mirada exótica, occidentalizada y colonial de aquel país, entonces colonia española. La segunda es la de Barcelona de 1888, y Borja-Villel ha escogido como tema de fricción distintas imágenes del proyecto de construcción de la estatua de Colón que terminó situándose al final de la Rambla.

Un monumento a los paisajes destruidos por el colonialismo

“Es una estatua fálica y enorme que refleja la visión que tenían del marino los promotores de la feria”, dice Borja-Villel, que añade que “se veían reflejados en él, pues le consideraban un emprendedor como ellos”. Aquella muestra de 1888 buscaba proyectar una imagen de Catalunya, y en especial de Barcelona, como una tierra pujante y rica, obviando los efectos que los negocios de aquellos empresarios tuvieron en la población de las colonias“.

Para friccionar con esta visión, el comisario ha escogido una obra de una artista indígena que ha construido un pedestal, lo ha rellenado de cemento y, sin llegar a colocar ninguna estatua encima, ha dedicado el monumento en la inscripción a los paisajes que el colonialismo destruyó.

En total, dividida en los dos palacios, Fabular paisajes comprende obras de 40 artistas diferentes, de las que solo tres se encuentran en el Palau Moja, en las Ramblas. Destaca en este recinto, situado en el llamado Saló del Vigatà, el detallado y minucioso proyecto fotográfico sobre la familia Güell de Jorge Ribalta, que culmina en el momento en que se desmonta la estatua de Antonio López, marqués de Comillas, tras descubrirse su actividad en el comercio de esclavos. Así se contextualiza la fortuna de la burguesía catalana, muy ligada al comercio con las colonias americanas, que a su vez tenían una economía basada en la mano de obra esclava.

1