Elena Ceballos, una científica sevillana con la NASA: “La ciencia da respuestas para tomar decisiones, pero se están ignorando”

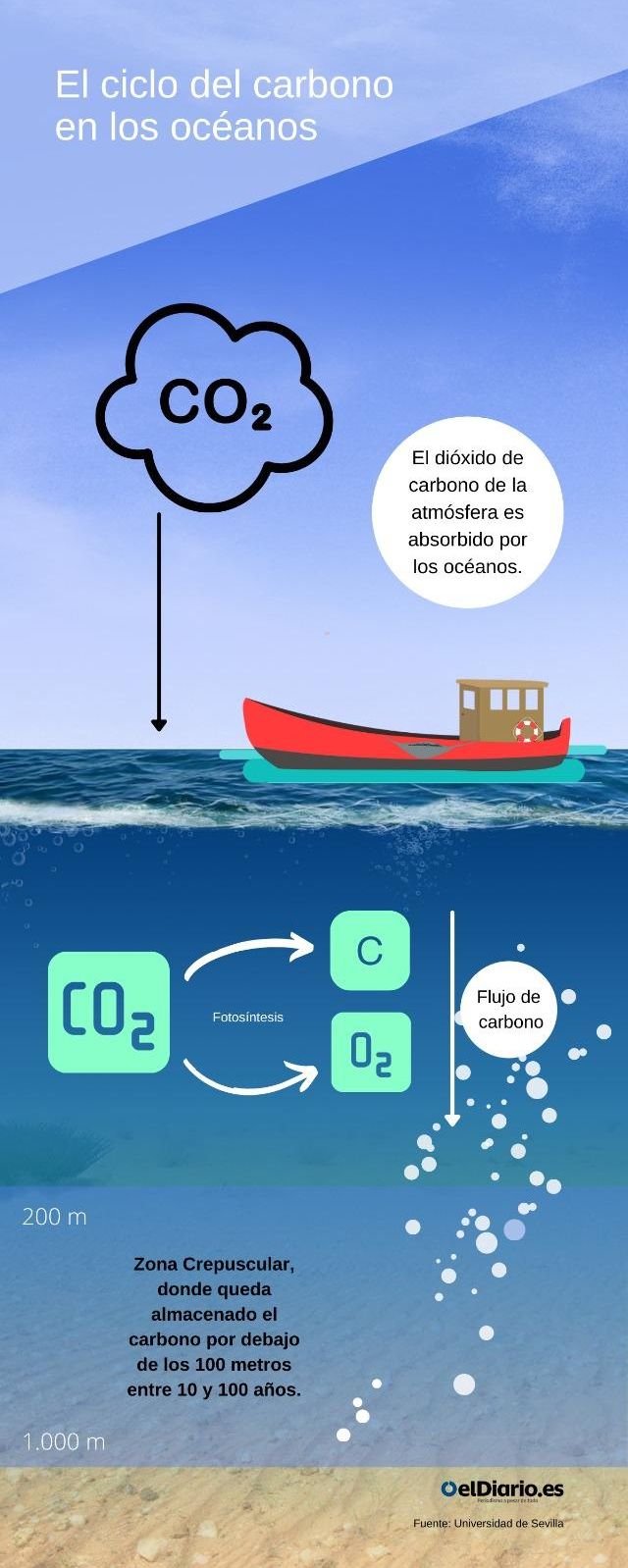

Elena Ceballos explora los confines del universo marino encapsulados en unas partículas invisibles. Su misión: hacerlas medibles, casi que palpables para el ojo científico, en la investigación que realiza para el proyecto EXPORTS, financiado por la NASA, y el OTZ (Ocean Twighlight Zone), del Woods Hole Oceanographic Institution. Ahora mismo, habla a través de la pantalla mientras se adapta a la vida estadounidense tras haber estado embarcada en la campaña marítima del plan. Tormentas, imprevistos, y el afán por la rigurosidad han traído a la física de la Universidad de Sevilla a esta aventura que, a lo largo de los tres próximos años, supondrá el estudio del ciclo del carbono en los océanos en la denominada Zona Crepuscular que abarca entre los 200 y 1.000 de profundidad. Un plan ambicioso, muy costoso e indispensable que analiza la “bomba biológica” con el fin de buscar estrategias que intenten paliar el irreversible cambio climático.

¿Cuándo decidiste adentrarte en los misterios del mar habiendo estudiado Física?

Siempre he sido una persona muy curiosa y tuve una gran profesora de Física en Bachiller. Así que, cuando acabé la carrera, decidí hacer un máster y tuve la opción de ir a Alemania; después, al volver, hice unas prácticas voluntarias en un laboratorio de radioquímica, donde medían la radiactividad marina y cuestiones similares. Me propusieron que si quería hacer la tesis con ellos, y por qué no, así sigo aprendiendo, y fue por casualidad que me propusieron la medición del carbono en los océanos como tema. No lo conocía y me pareció muy interesante.

Pero la NASA no fue casualidad. ¿Cómo conseguiste entrar en el proyecto?

Al dar el salto al mundo de la Física de la oceanografía, el primer año de la tesis no sabes muy bien qué estás haciendo y vas metiéndote poco a poco; finalmente, hice un estudio de seis años y como fue un proceso tan largo aproveché para hacer varias estancias. Hice una en Reino Unido, en Alemania y la última en Estados Unidos. Me llevé muy bien tanto personal como profesionalmente con mi supervisor, Ken Buesseler, y fue él quien me propuso en seguir en contacto y buscar financiación para participar en el proyecto EXPORTS de la NASA y en el OTZ (Ocean Twiglight Zone) de WHOI, de la Woods Hole Oceanographic Institution.

¿Cuál es tu papel en esta investigación?

La oceanografía es una rama muy amplia y multidisciplinar, la más grande es quizás la de biología marina y, como física, que tengo una mente analítica y estructurada con los números, me dedico a cuantificar de manera muy precisa lo que hacen los océanos. Los océanos son los pulmones de la Tierra, a través de un mecanismo llamado bomba biológica de carbono. Este proceso comienza cuando el dióxido de carbono sobrante de la atmósfera es absorbido por el océano. Luego, en la superficie oceánica, las plantas marinas -el fitoplancton- transforman ese dióxido en carbono orgánico mediante la fotosíntesis, que entra en la cadena alimenticia del océano. Cuando los animales expulsan material fecal esta se hunde por efecto de la gravedad. De este modo, el carbono pasa a ser transportado al interior del océano [en la zona Mesopelágica o Twlight Zone], donde queda almacenado si supera los 1.000 metros. Este carbono pasa a ser parte de la cadena trófica y queda almacenado. Cuantificar este flujo de carbono es muy importante para entender cómo funcionan los océanos y su capacidad como pulmones en la Tierra. Es algo tremendamente complicado. Cuando se habla del efecto global que tiene el océano moviendo dióxido de carbono en la atmósfera, los números bailan entre 5000 millones de toneladas de carbono hasta los 21, lo cual es una incertidumbre brutal.

¿Por qué es tan difícil?

Para estimar los flujos de carbono necesitas saber dos cosas: la cantidad de carbono que se está hundiendo y la velocidad a la que lo hace. Los métodos tradicionales funcionan de manera que elijes una profundidad y dejas durante dos o tres días un aparato que recogen estas partículas a modo de cubo. Después, mides la materia orgánica de estas y, a partir de ahí, conociendo el área del cubo y el tiempo que lo has dejado sumergido, estimas el flujo de carbono. Pero en el océano hay partículas de distintos tamaños y con este método obtenemos unos flujos promedios. Además, cuanto mayor sea la profundidad, menos partículas hay y más difícilas es recogerlas en el cubo. Necesitamos medir las partículas de manera individual para conseguir una mayor precisión de los flujos. Para ello, se utilizan nuevas tecnologías basadas en los instrumentos ópticos, como las cámaras de alta resolución subacuáticas, que permiten fotografiar con una frecuencia muy alta, a cada segundo si queremos. Así será mucho fácil estimar su velocidad.

En este caso, se valen de la mejora tecnológica, pero ¿en qué medida ha afectado la Covid-19 al transcurso de la campaña?

La campaña estaba programada para mayo del 2020, pero decidieron posponerla a raíz de la pandemia; de hecho, durante todo 2019 y 2020 tuvimos reuniones vía Zoom, siendo un congreso en San Diego el último acto al que acudimos presencialmente. Fue una decisión muy dolorosa, y necesaria. En ese período, nos permitió mejorar instrumentos como el TZEX, [es un juego de palabras, que les encanta, con el tiranosaurus rex]. Este es un instrumento muy novedoso que permite lo que anteriormente comentábamos, recoge las partículas y toma las fotos. Al retrasarse un año la campaña hemos hecho muchísimas mejoras. Los instrumentos ópticos llevan a lo mejor diez años en el mundo de la oceanografía y está habiendo un gran auge. Las limitaciones tecnológicas van marcando el ritmo al que avanza la ciencia.

La explotación del océano tiene un límite

La campaña oceanográfica también se vio afectada por el mal tiempo, ¿hasta qué punto se pueden permitir estos márgenes de retraso en un proyecto científico?

Estuvimos 18 días en alta mar y, literalmente, la mitad fueron de tormenta. Eran tres buques, dos ingleses y un español con 150 científicos... Parece un chiste. Cada barco tenía un propósito y la campaña estaba organizada en lo que la NASA ha llamado “épocas”: ocho días en los que se estipula que el fitoplancton del océano florece, recoge el dióxido de carbono, hace la fotosíntesis, y lo convierte en oxígeno y carbono que se hunde a través de la zona crepuscular. Los barcos ingleses se fueron antes y el barco español más tarde, y justamente cuando llegamos [en el Sarmiento de Gamboa] comenzó el mal tiempo y, al irnos, se fue. Aunque la NASA tiene un presupuesto y una bolsa para estas dificultades, los barcos oceanográficos están muy demandados, por lo que los solicitas en un período de tiempo y, aunque tengas condiciones adversas, has de devolverlos al puerto al término para que otra campaña empiece. En estos momentos, a nivel de análisis y resultados estamos en fase preliminar después de haber finalizado el trabajo de campo. Quedan meses por delante de trabajo.

¿Qué aplicación tiene el conocimiento del ciclo del carbono en la prevención o paliación del calentamiento global?

Esta concreción forma parte de una cadena muy grande. Lo que queremos hacer es cuantificar con mayor precisión el ciclo del carbono para que los modelos de predicción climática se alimenten bien de estas cifras. Como ya sabemos, el calentamiento global se debe a los niveles de dióxido de carbono tan altos que hay en la atmósfera. Entonces, en la mitigación del cambio climático hay varias estrategias: utilizar este poder de los océanos como sumidero de dióxido de carbono para intentar remover el que sobra de la atmósfera es una de ellas. Uno de los planes es que este mecanismo quite cerca de 20.000 millones de toneladas de carbono anuales, pero hay que tener en cuenta que el océano es un sumidero de forma natural. Es decir, esto no le sale gratis. Los océanos sufren por ello: se estratifican, lo cual afecta a la distribución de nutrientes y a los ciclos de la fauna que vive en él; se están acidificando, y lo vemos, por ejemplo, en la decoloración de los corales; o el deshielo de los polos, donde esa agua dulce, que no salada, entra al océano en cantidades muy grandes pudiendo llegar a revertir las corrientes marinas, que son las que rigen el clima en la Tierra. No sabemos hasta qué punto podemos explotar esta capacidad de sumidero sin que se revierta el proceso y puedan empezar a expulsar el carbono que tienen acumulado.

¿Podría combinarse con mecanismos artificiales?

Sí, hay investigadores que están estudiando los procesos de la fotosíntesis para replicarla artificialmente y, también, en tanques de agua al estilo de los océanos. Sin embargo, los océanos son el 71% de la Tierra, hay muchísima agua, y, si ellos solos, con todo lo que ocupan, no son capaces de lidiar con todo el dióxido de carbono, pues por muchos tanques que desarrolláramos, marcaríamos una diferencia muy chiquitita.

Nos acercamos al lado pesimista…

A la gente no le gusta, pero existe esta visión pesimista. Lo mejor que podemos hacer por ahora es frenar la emisión de dióxido de carbono de manera continuada y lidiar con el que ya tenemos en la atmósfera. Si seguimos en esta dinámica, lo pondremos todo en peligro. Intentamos conocer cómo funcionan en la actualidad los océanos para saber cómo lo harán dentro de una década o dos cuando haya mayores niveles de carbono en la atmósfera.

Aunque la ciencia ha agilizado mucho sus procesos, ¿las respuestas que necesitamos de ella llegarán a tiempo?

Creo que ya hay respuestas que se pueden utilizar para tomar decisiones y se están ignorando. ¿La ciencia llega a tiempo? Diría que sí. Lo que no llega a tiempo es el uso que se hace de ella. Por ejemplo, la ciencia lleva advirtiendo desde los años 70 de los efectos del cambio climático y nos hemos dejado llevar a los niveles actuales. Con respecto a este proyecto, las respuestas importantes llegarán cuando lleguen, y llegarán a tiempo si se quieren usar como se deben usar. Ya hay herramientas para tomar conciencia y soluciones, pero la gente que toma esas grandes decisiones no está por la labor. Hay mucho negacionista, por ejemplo, hasta hace poco Trump gobernaba y negaba la existencia del cambio climático.

¿El negacionismo afecta en algún modo tu vida en Estados Unidos como científica?

Estoy en Massachusetts, un estado que presume de ser demócrata y pionero, me siento muy bien como científica. Además, vivo en un pueblo pequeño [35.000 habitantes] con respecto a otros núcleos urbanos donde gira todo alrededor del centro de investigación WHOI, por lo que la gente lo tiene muy normalizado, les encanta que estés aquí por esa razón y la ciencia está puesta en un pedestal. Si vas a otros lugares del país, como Texas o Florida, en los que tengo amistades, puede no ser así. En general, los científicos están muy bien valorados porque el gobierno estadounidense invierte mucho dinero. Eso sí, cuando nombras que eres oceanógrafo, o que estudias el cambio climático y demás, esto ya causa más repelús, aquí y en cualquier parte del mundo.

La Alianza Mundial por los Océanos pide que al menos el 30% esté protegido, ¿hay que continuar en este sentido?

Sí, firmemente. El tema de la pesca en la zona más superficial del océano está completamente explotada, por lo que el sector empieza a moverse a profundidades mayores por debajo de los 200 metros en la que se inicia la zona crepuscular. Esta área es la más vasta del planeta, alberga una flora y fauna desconocida, tiene un papel crucial en el calentamiento global y cambio climático, y ya se va a empezar a pescar y probablemente se sobreexplote porque el ritmo de consumo que tenemos y la población mundial lo evidencia así.

La ventaja competitiva de los Estados Unidos frente a España en investigación

¿El ser humano es autodestructivo?

Con todo mi dolor, he llegado a la conclusión de que cuanto más estudiemos y más investiguemos, vamos a conseguir muchos avances que beneficiará a ciertas personas en los sitios donde dependen más del océano, pero a nivel global lo único que vamos a hacer es que sea más doloroso lo que va a ocurrir de manera inevitable. No creo que se vayan a tomar las medidas necesarias y nos daremos cuenta cuando hayamos destruido los océanos, un tesoro inestimable, o lo habremos perturbado de una manera muy grave.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Con el proyecto EXPORTS, financiado por la NASA, acabaremos el procesamiento de los datos y publicación en unos meses, y me centraré en los próximos seis años en el proyecto Ocean Twilight Zone, en las que habrá múltiples campañas oceanográficas. Además, sigo teniendo contacto con la Universidad de Sevilla, a donde volveré después de estos tres años con planes muy interesantes sobre el Ártico, algo que me apetece mucho, ya que, si de por sí el océano está mal en general, el Ártico ya ni hablamos.

¿Volver a investigar a España es una opción después de esta experiencia?

La beca Marie Curie que tengo obliga a retornar el conocimiento a Europa, por lo que elegí volver a la Universidad de Sevilla. La US se ha comprometido a estabilizarme, hasta aquí bien. Pero le he dado muchas vueltas porque, quieras que no, esto es jugar en la primera liga de investigación con la cantidad de dinero que hay. Si en España hubiera la mitad de financiación que hay en EE. UU., seríamos completamente pioneros en todo, ya que con la poca inversión que hay, los problemas burocráticos y todas las trabas que nos ponen hay una ciencia muy buena. Volveré con toda mi ilusión, pero si no hay un incentivo mejor por parte del Gobierno es difícil sacar cosas adelantes y, sobre todo, hacer crecer los grupos de investigación. Por decirte, el grupo de investigación de Física Nuclear Aplicada de la US tiene más de 30 miembros, sin embargo, en la rama orientada a la oceanografía solo hay dos personas, mi supervisora de tesis, María Villa, y yo. Voy a aprender cosas maravillosas, contactos mejores, pero si al llegar no tengo medios para hacer crecer a mi grupo, voy a competir siempre a un nivel muy bajito por culpa de la financiación económica.

Como mujer científica, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos años?

En el mundo de la ciencia, como mujer, creo que hoy por hoy es más sencillo desarrollar nuestras carreras porque el debate de género está en la mesa. Mi proyección ha sido muy buena y me siento muy afortunada, he estudiado y trabajado muchísimo, y creo que me merezco todo lo que he conseguido, pero también he tenido mucha suerte al haber contado con grandes referentes que me han enseñado y han cuidado de mí, como mi madre, quien no pudo estudiar, mi tía, mi profesora de Bachiller, algunas docentes de la carrera o mi supervisora de tesis. Aunque lo que me sorprende es cuando voy a dar charlas, al estilo de las dadas en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que sean las niñas pequeñas en quienes veas más interés y, a medida que los cursos avanzan, solo te encuentres con una chica, como me ocurrió la última vez en un instituto. Es comprensible, sobre todo cuando visualizas que el prototipo del científico es un señor mayor, con una bata blanca, y te miras a ti misma y te ves que no casas ahí. Pero tuve una madre tan feminista que, cuando miraba a mi alrededor, a pesar de que veía pocas chicas, nunca pensé que no fuera este mi camino. Y, afortunadamente, la oceanografía atrae a muchas mujeres en la rama de la biología marina, es más, de los 19 científicos que estábamos en el barco, 13 éramos mujeres. No obstante, sigue existiendo el techo de cristal. Lo notas cuando, siendo nosotras las que hacemos en un porcentaje un poco más alto las tesis, los postdoc, de repente, te encuentras con que los directores o investigadores principales son hombres… Pero seguimos. Me veo empoderada y con ganas.

0