35 años de 'Juegos de guerra': flirteos juveniles, ordenadores letales y bombas atómicas

Eran los tiempos de los ordenadores de pantallas monocromas, las máquinas recreativas y la fascinación por las primeras consolas. Eran, también, los tiempos de la primera administración Reagan y del miedo renovado a una guerra abierta con la Unión Soviética. Dos astutos guionistas, Lawrence Lasker y Walter F. Parkes, unieron ambas temáticas. El resultado, estrenado hace 35 años, fue un clásico del cine de los años ochenta: Juegos de guerra.

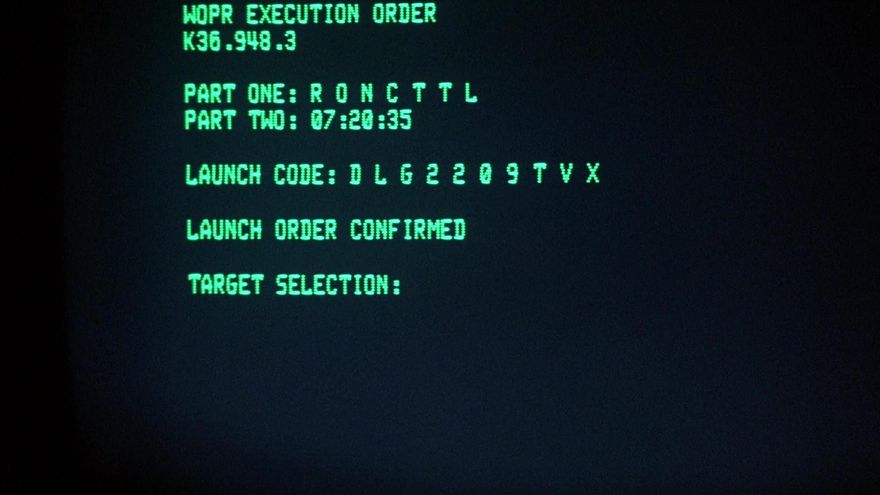

El protagonista de la película, David, tiene mucho de geek: un chico inteligente pero poco interesado por la educación convencional, a quien conocemos jugando a máquinas recreativas. Su vida gira alrededor del ordenador y de sus pillerías de hacker adolescente. David quiere descubrir antes que nadie los videojuegos que ha anunciado una empresa del sector. Intentando penetrar en su sistema informático, se comunica con una computadora de uso militar empleada en simulacros bélicos. Y juega juegos de guerra con ella.

Aquí empiezan los problemas: lo que debería ser un entretenimiento tiene consecuencias en la realidad. La computadora, con un gran peso en la toma de decisiones bélicas, comienza a actuar sin entender la diferencia entre la acción real y la hipótesis especulativa. El FBI detiene al protagonista por considerarlo un agente soviético, y este consigue escapar sin muchas dificultades de sus captores, pero el juego sigue adelante.

La película es una mezcla muy medida de thriller y de entrañable filme sobre correrías (muchas correrías) e incipientes amoríos adolescentes. Se opta por un dinamismo constante, subrayado mediante la banda sonora. Y el humor contribuye a sellar un pacto con el público: olvidemos las inverosimilitudes y disfrutemos del viaje. Si el realizador Martin Brest (Superdetective en Hollywood) fue despedido por dotar a la narración de un aire oscuro, el australiano John Badham (El trueno azul) le otorgó un eficaz aire de caramelo eighties.

En la era de la destrucción mutua asegurada

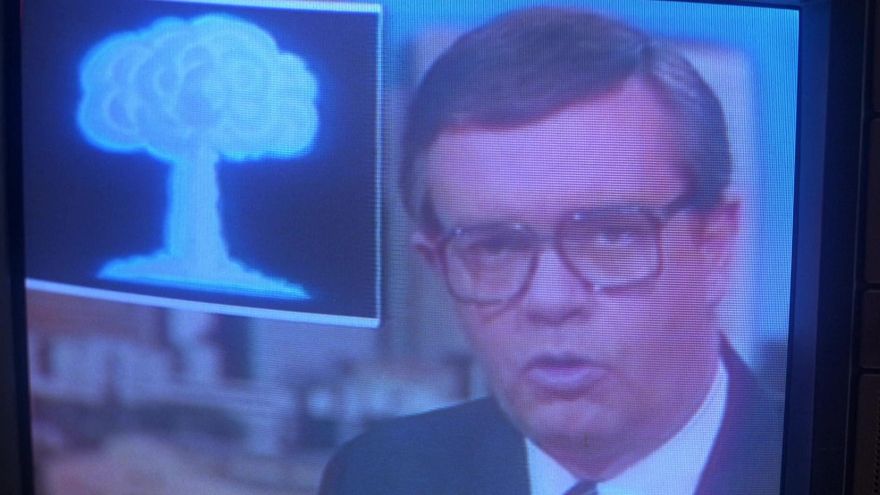

En los años 80, abundaban las películas sobre el miedo a la aniquilación nuclear: La zona muerta o Terminator trataron este tema de maneras peculiares. El día después o Testamento final relataron las consecuencias de unos apocalipsis de ficción que ya no eran los genocidios limpios fabulados por la ciencia ficción de la década de los 50. El miedo era menos abstracto y más espantosamente material: quemaduras, vómitos, contaminación radiactiva perdurable... La perturbadora película de animación Y el viento sopla escenifica este final de algunas inocencias e ignorancias.

En este contexto, la película de Badham combina las gratificaciones del escapismo ochentero con el planteamiento de algunas preguntas sobre las incipientes inteligencias artificiales, sobre la automatización de tareas tan relevantes como la respuesta a un ataque nuclear y sobre el papel del ser humano en todo ello. Y lo hace de manera compleja, o quizá simplemente contradictoria.

Por una parte, se podría encasillar a la película como una advertencia antitecnológica: una máquina capaz de aprender toma el control del armamento nuclear estadounidense, y tiene la posibilidad de lanzarlo sin distinguir entre la realidad y un juego de guerra. A la vez, esta misma máquina aprende algo que no asumen los militares del Pentágono: nadie podría considerarse vencedor tras un holocausto atómico. “Creen que se puede ganar una guerra nuclear, que puede producirse un número aceptable de pérdidas”, se dice sobre ellos uno.

El problema no parece ser tanto el uso de máquinas como la eliminación del factor humano y la adopción de unos protocolos automatizados que no admiten el replanteamiento.

Dados los paralelismos que se trazan entre el difícil aprendizaje de una inteligencia artificial y las limitadas capacidades de la especie humana, no parece casual que uno de los militares se apellide Lem, quizá en homenaje al pesimista y burlón escritor de Solaris. Al fin y al cabo, la máquina de la ficción se enfrenta a un problema bastante lemiano: la dificultad de cualquier inteligencia para superar los marcos bajo los cuales ha sido programado. Y eso sirve, también, para el ser humano y sus marcos culturales.

Sobrevuela el filme un eje de la guerra fría: la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Se confiaba la paz en que los Estados Unidos y la Unión Soviética se destruirían atómicamente si entraban en conflicto. De alguna manera, la película parece validar ese estado de las cosas. O quizá acepta esa realidad contemporánea y llama a gestionarla de manera sensata, pensando en las consecuencias reales y no en las previsiones de bajas leídas en papeles o monitores, donde los números aparecen vaciados de dimensión humana.

Los jóvenes toman las pantallas

A pesar de los inquietantes temas de fondo que plantea, Juegos de guerra está planteada como una fantasía juvenil que también despliega el flirteo entre David y amiga Jennifer. Él, interpretado por Matthew Broderick (Proyecto X), es un chaval que juega con un yoyó, un tímido algo superado por los avances románticos de ella. Ella, interpretada por Ally Sheedy (El club de los cinco), es una joven atlética y decidida que tiene claro que él es su sujeto de deseo. En el filme se incorporan algunos matices a los roles sexistas tradicionales, aunque el protagonista sea David.

En las pantallas eighties, las pandillas urbanas tenían un protagonismo destacado en los thrillers de inseguridad ciudadana (de las fantasías justicieras protagonizadas por Charles Bronson a los violentos pasillos de instituto de Curso de 1984) y algunas variantes fantasiosas (The warriors). A pesar de las picarescas y los problemas con la ley de David, Juegos de guerra se escapa de ese pánico a la juventud y ejemplifica un cambio de ciclo. La audiencia adolescente y la cultura freak irían convirtiéndose en prioritaria y hegemónica, respectivamente, con algunos efectos poco deseables.

En este caso, la toma del poder de los jóvenes se muestra bajo un prisma positivo. David y Jennifer se alejan tanto de la lógica militarista del Ejército como de la misantropía de un científico convencido de la inevitable autodestrucción de la humanidad. Ambos protagonistas claman por su derecho a vivir sin ser arrasados por los conflictos de sus padres, y esto puede llegar a entenderse como un cuestionamiento de la raíz de la guerra fría.

No faltan las imágenes de reconciliación con las instituciones, pero es David quien marcan el camino al inevitable final feliz. Y no lo hace apelando a la violencia, como en algunas fantasías reaganistas de adolescentes armados y preparados para recoger el testigo de los adultos más belicosos (Amanecer rojo, Águila de acero), sino al aprendizaje sobre el sinsentido de la guerra. O, al menos, de la guerra nuclear.