Fotografía y pintura, o cómo la burguesía tuvo que aceptar que una cámara no “corrompía” el arte

“Hay un rumor sordo de que, gracias a este instrumento, desaparecerán de golpe y como por arte de magia los paisajistas, los retratistas, los pintores decoradores y todos los demás artistas”, publicó el semanario satírico La Caricature Provisoire en 1839. Lo que antes requería un lienzo, oleos y varias horas (o días) de dedicación, se empezó a ver amenazado por un dispositivo que aligeraba y abarataba los costes de recrear una escena. Había nacido la fotografía.

Como señala la catedrática de Historia del arte María Luisa Bellido, la aparición de la fotografía puede entenderse como “uno de los descubrimientos más importantes para la historia de la civilización”, uno que se puede equiparar a la irrupción de la imprenta o del cine.

Con ella llegaron nuevos cambios estéticos y éticos que no siempre gozaron de la mejor aceptación, como refleja la reacción crítica de Charles Baudelaire a la decisión del gobierno francés en 1859 de autorizar una sección de fotografía en el Salón de Pintura, Escultura y Grabado de París. “Si se permite que la fotografía complemente el arte en algunas de sus funciones, pronto lo suplantará o corromperá por completo”, dijo el poeta.

Pero a finales del siglo XIX empezó a florecer un movimiento artístico liderado por una nueva generación de pintores que, en lugar de rechazar el avance tecnológico, estableció un diálogo de ida y vuelta para nutrirse de sus virtudes. Es lo que se puede apreciar en la exposición Los impresionistas y la fotografía, disponible en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid) hasta el 26 de enero de 2020.

“Es un tema generacional. Cuando los impresionistas crecen y se educan ya existe la fotografía, y por tanto la toman como algo natural. Sin embargo, en los artistas anteriores provocó todo un debate sobre si podía considerarse arte o no. Algunos la rechazaron por ser excesivamente realista y otros por verla como un competidor que les iba a dejar sin clientes”, explica a eldiario.es Paloma Alarcó, comisaria de la muestra.

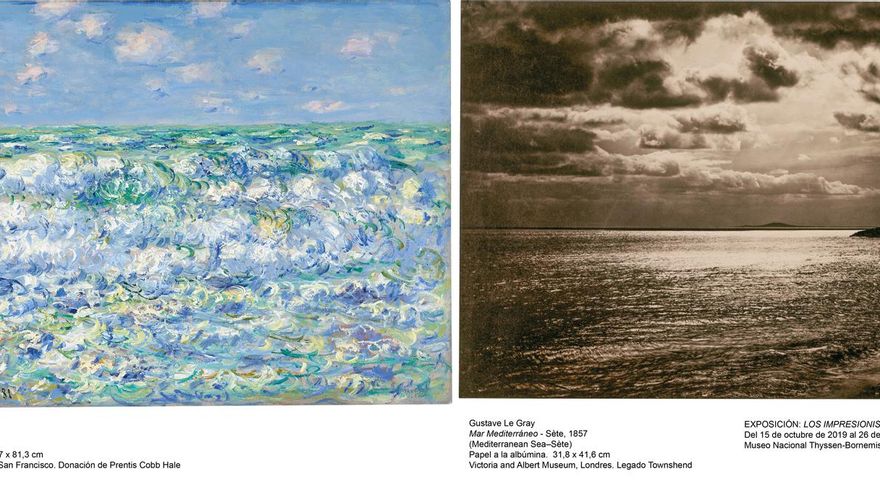

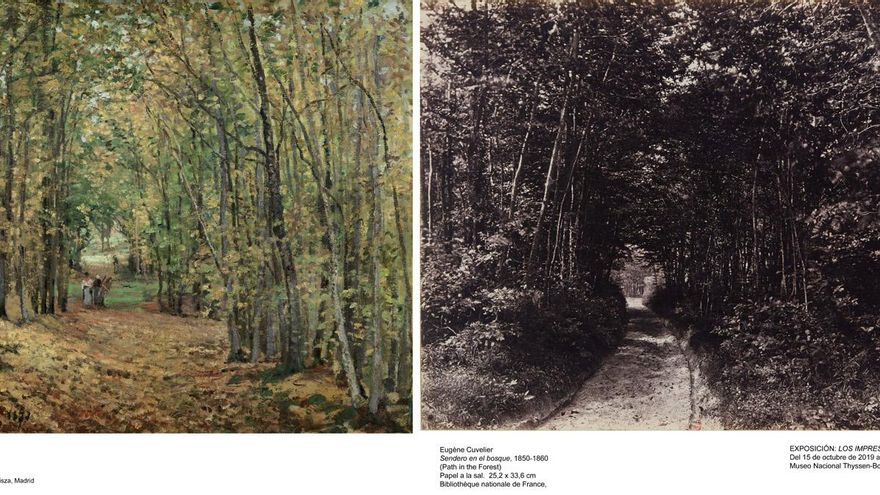

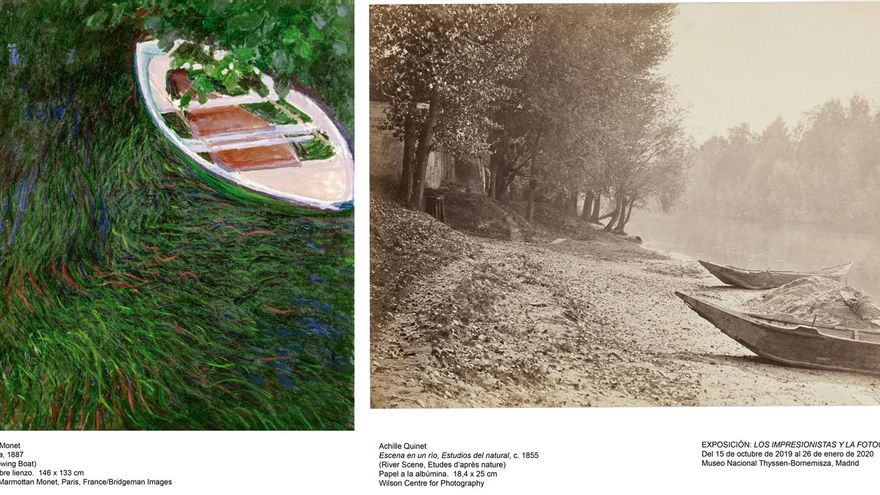

Es lo que se puede comprobar a través de los 66 óleos y más de 100 fotografías de esta exposición: un diálogo entre impresionismo y fotografía que pone en evidencia sus analogías, ya sea en lo referido en la temática o incluso a la pose de los sujetos retratados. El bosque, el agua, los monumentos, la ciudad… Y así hasta nueve capítulos temáticos entre los cuales se articula un recorrido que no solo cultiva el ojo del espectador, sino que también lo entretiene.

Caballetes y trípodes coincidieron en un París que en aquel momento era el epicentro de la expresión artística y de la burguesía. “Los impresionistas buscaron un nuevo lenguaje para romper con la pintura canónica anterior, y para ello bebieron de muchas fuentes como la fotografía. La utilizaron de manera muy natural porque a ellos también le sirvió para expresar motivos a través de sus cuadros”, considera la experta en arte.

Así lo demuestran autores como Gustave Courbet, Camille Corot o Camille Pissarro, que retrató el bosque con un naturalismo más próximo a la fotografía que a la pintura. Aprendieron algo de quienes se ponían tras el visor: que representar la inmensidad de los árboles y los senderos era imposible, y que más valía centrarse en un fragmento concreto que intentar abarcar un enorme paisaje.

“Supuso aceptar que el mundo ya no se ve ni se representa en su amplitud, sino que se ve a base de fragmentos que es lo que te da mirar a través de un objetivo. Si lo piensas es algo que se va a repetir en todo el arte moderno: la idea del fragmento”, asegura Alarcó.

No solo se nutrieron de aquella lección. El pintor Frédéric Bazille asimiló la fotografía a tal nivel que hasta los sujetos de sus óleos parecían posar para una cámara, como se ve en la obra Reunión familiar (1867). “Este un cuadro totalmente fotográfico, y de hecho se sabe que lo pinta en la casa de sus padres, en Montpellier, y lo termina en París. Para hacerlo se lleva retratos fotográficos de los rostros de toda su familia”, apunta la comisaria.

En busca del instante

“La instantaneidad es algo que los impresionistas valoraron mucho, no era casual que eso fuera precisamente lo que la técnica fotográfica exigía: elegir un instante que es el que se va a quedar en la placa”, explica Alarcó. La predilección por lo efímero y el movimiento es otra de las vertientes comunes. Se puede comprobar especialmente en la sección dedicada al agua y en cuadros como La barca (1887) de Claude Monet.

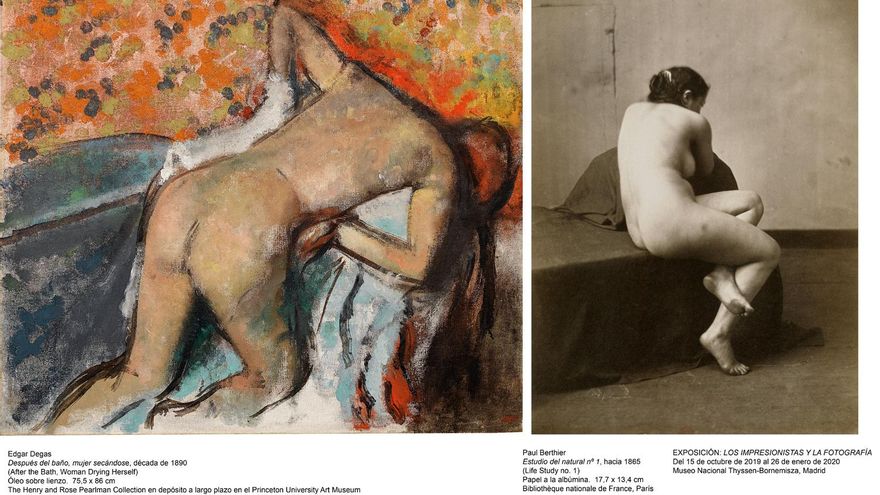

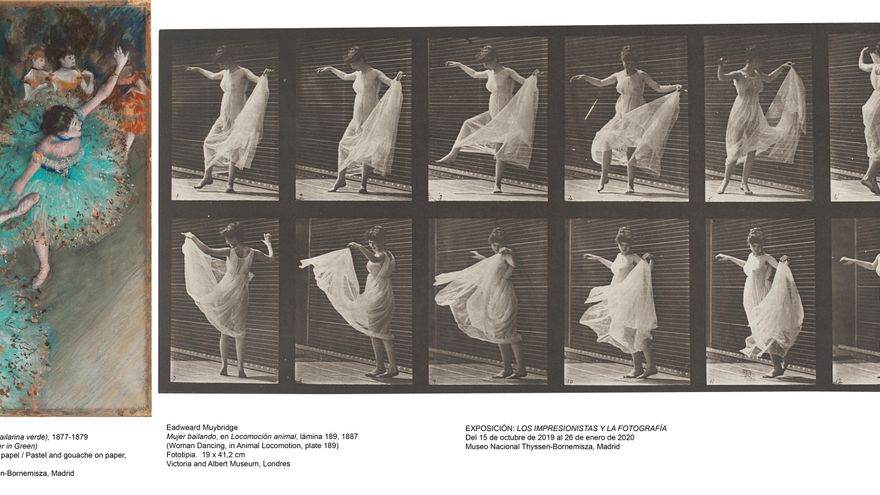

También ocurre de forma más evidente en la parte de la muestra dedicada al cuerpo, con bailarinas que danzan y mueven sus ropajes. Mientras que Eadweard Muybridge realizaba una ráfaga con su cámara en Mujer bailando (1887), Edgar Degas intentaba plasmar parte de este dinamismo en la pintura a través de Bailarina basculando (1877-1879).

Pero el diálogo no se estableció en una sola dirección. Los fotógrafos también adoptaron ciertos códigos pictóricos a la hora de encuadrar sus tomas, algo que se atisba tanto en la escenografía como en el tratamiento de los puntos fuertes de la instantánea. “En el desnudo se ve muy bien. Muchas de las fotografías de desnudo siguen el canon clásico de cómo se pintan, con unos cortinajes y una escenografía muy pictórica”, observa Alarcó.

El rechazo inicial de la fotografía es el ejemplo de una tónica constante en el mundo de las artes: cada vez que se introduce un nuevo formato para la expresión, las corrientes tradicionales reaccionan en contra de este. Es lo que también sucedió con el cine y el teatro, pero al final, la historia termina demostrando que lo clásico no se pierde: se transforma.

“La fotografía no acaba con la pintura, sino que la enriquece. Sigue existiendo a pesar de las nuevas técnicas digitales y del auge de la imagen, ya que desde la prehistoria tenemos necesidad de dejar nuestra huella de una forma muy material y directa. Y eso solo te lo permite la pintura”, apostilla la comisaria.